![]()

第四十一回 "洗濯物語"

●ルンドの公園のブランコはこのパターンがほとんどでした。 |

この暑さ、とぎれる日が来るのだろうか… と少し心配になったころ、ようやく季節が 移りはじめました。そして10月、衣替え。 どれを自分で洗い、どれをクリーニングに出そうかと、 夏物の始末をしながら想い出したルンドでのこと…。 今度の話は、またまたルンドに着いた直後のことに さかのぼります。 皆さん、旅行、特に海外旅行に行った時は |

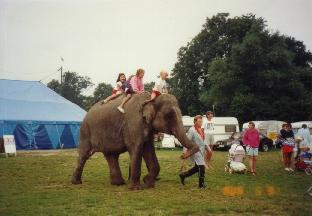

●スウェーデンには、夏だけの季節限定の遊園地 (サマーランド)があります。 そこには、サーカス小屋がつきもの。 ぞうにも乗せてもらえます。 (私、何回象に乗ったかな・・・By はるな) |

2日目のはじめてのおつかいのメインは みちるの紙おむつと飲み物探しでした。 京都で育っていた彼女らの日常水分は番茶でしたから、 味も色もない"湯冷まし"を作っても 受け入れてくれませんでした。 おむつは何とかなったものの、飲み物の方は全く収穫なし。 当時の日本と同じように、日常の飲み物として "水"を買う習慣はスウェーデンにもなく、 見かけたのは青いビン入りのスパークリングの ミネラルウォーターがせいぜいでした。 "子供達"VS"湯冷まし"の根比べしか |

| |

●マルメ公園で。マルメ祭りの日。 お祭りというと乗馬屋さんが必ずきます。 |

作り方や飲み方は日本の麦茶のようにラフな感じです。 「水道の水で直接割って作る」と聞いたのは、 彼女たちがガブガブとピッチャー一杯の サフトを飲み干した後…。二人とも水道の水を そのまま飲んじゃったんだ…。 ギョッとする私に、彼らからは"Why not?"。 何でも彼らの説明によると スウェーデンの水は硬水でミネラルたっぷり! とっても良い水ということでした。二人のお腹はすんなりと スウェーデンの水を受け入れたのでした。 硬水とは言っても味も手触りも当然ながら ピンと来るものはありませんでした。 ただ、日本から持っていったシャンプーや 洗剤とは相性が悪く、髪の毛も洗濯した衣類も ゴワゴワになってしまいました。 いずれにしても郷に入れば郷に従え ということだったのでしょうか。 |

|

|

●郊外のお城の庭にはポニーも馬も放し飼いです。 |

洗濯といえば、これにも最初はチョッと驚きました。 セベリン家には地下室がありました。地下室とはいっても、 明かりとりの窓があって、明るい立派な空間です。 (写真がなくって紹介できずに残念です) その一室が洗濯部屋でした。 洗濯機と乾燥機と大きな二つのローラーの間で シーツやテーブルクロスをリネン専用の "しわ伸ばし機"がありました。 洗濯機は、今日本でもはやりはじめたドラム式でした。 少ないお水(温度調節可)でゴシゴシ洗う パワフルなマシンでした。 ただ、その力強さは、日本の衣類達には、 やや過激で、何でもすぐに傷んでしまいました。 お友達に聞くと、集合住宅では個々に洗濯機を持たず、 コインランドリーのような施設があって 週一回程度のペースで割り当てがあるそうでした。 週末等になるとその割り当て時間の取り合い? 争奪戦があったようです。 スウェーデンの人たちは、 生身の自分たちはいっぱい陽に当てるのに、 洗濯物を外に干すという習慣はあまりないようでした。 でも、セベリン家の庭には"洗濯物は陽に当てなければ!" というポリシーを持った日本人の私にとっては とってもラッキーなことに立派な"洗濯干場"がありました。 アナさんも(ユーゴスラビアの方ですから) 私と同じように"洗濯物は外に干す"習慣があったからです。 |

|

|

|

●私が持って帰りたかった洗濯干し。 洗濯をほすと風にふかれてくるくるまわります。 |

ただ、私とアナさんの違いは"外"と"陽"。 私はお天気の良い日にしか干しませんが、アナさんは、 雨でも夜でも冬でも外に洗濯物を干していました。 私はふとんも干しました。これには初めアナさんもビックリ。 「Yoko、ふとんまで洗ったの?」と。 なんだかとっても感心してほめてくれたのに、 まねはしてくれませんでした。なぜなんだろう…。 いずれにせよ、 ご近所からみても不思議な光景だったと思います。 「セベリンさんの家はどこ?」 「ほら、いつも庭に何か干してある家よ」なんて…。 また、春になって日本から着ていった コートやスーツを片づけようとクリーニング店を リサーチしたところ、街に一件しかありませんでした。 それも値段の高いこと高いこと。 (だから次の年には着るのをやめてしまいました) ビックリして主人のだけをあずけ、私と子供のコートは おうちに持って帰って"Wool OK"と書いてある アナさんの洗剤を借りて、思い切って例のパワフルな 洗濯機で洗ってしまいました。 成績をつけるなら"可"というところでしょうか。 少々色つやがなくなり、型もいまいちになってしまったけれど、 翌年の使用は可能と判断しました。 |

|

|

●ご近所からみても不思議な光景だったと思います。 「セベリンさんの家はどこ?」 「ほら、いつも庭に何か干してある家よ」なんて…。 |

この時から、新しい洋服を買う時は家で洗えるかどうかを チェックする習慣と何でも思い切って家で 洗ってしまう度胸ができました。 この度胸は現在の生活でも有効に活用しています。 ところで皆さんは、まだ傷んでいないのに サイズがあわなくなったり、着なくなったりで 処分したい衣類をどうしていますか? 私はいつも困っています。 スウェーデンでは、衣類専用の回収ボックス (街のところどころにおいてありました)にいれるか、 リサイクルショップに売りに行くという方法がありました。 |

|

|

|

| はるなとみちるが育ち盛りだったので季節ごとに整理が必要でした。 普段着は回収ボックスに引き取ってもらっていたのですが 日本から持っていった二人の"よそいき"の数点は ボックスに入れてしまうのがおしくて、 ある時思い切ってリサイクルショップに駆け込みました。 (もちろん私が洗ってきれいにしてからです) アップリケ、刺繍、レース…あまりルンドでは見かけない 手の込んだものだったので、さぞや高値で引き取ってくれるだろうと 楽しみに出かけたのですが、答えは"No"。 買い手がないから、店も引き取れないというのです。その理由は、 子供服なのに洗濯機で洗濯できないからですって。 チョッと驚きましたが、価値観の違いのお勉強をしました。 これも、ルンドの洗濯事情の一環かなと思い出しました。 |