![]()

第三十六回 "新しくて古かったエコの話"

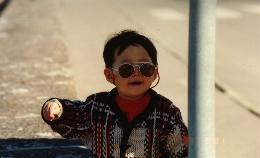

●だてメガネではありません。 春先日差しが強いので小さい子も サングラスをします。 |

最近、環境問題が注目され、 リサイクル、エコロジー等に関心が集まっています。 私自身、今日本で始めていることが、 実は12年前スウェーデンで暮らし始めたときに 体験した事や覚えたことに 似ているのに驚いています。 当時はそれらを習慣の違い、 文化の違いと思って受け入れていたのですが…。 生活上の様々な習慣の違いや価値観の違いは、 色々な驚きと不思議、納得と感心の連続でした。 真冬のスウェーデンに行って、まず驚いたこと。 |

暖房はガスも石油ストーブも無くって、個々の家にボイラーがあります。

一日中どの部屋でもパネルヒーターの横の栓をひねるだけで

お湯を通して家中ガンガンに暖房していました。

(RatkoやAnaは冬でも家では半袖のポロシャツでした。)

電気代は安くってしかも電気が豊富だからとの事でしたが、

あのお湯も電気で沸かしていたのかな〜?

私たちは、スウェーデンはとても寒いと思って、

日本から「あったか下着」と「使い捨てカイロ」を持っていきました。

下着は全く出番が無く、

カイロも「一度、しかも数時間しか使えないものなんて無駄だ」とか

「使用後の物質は有害ではないのか?」等々…

スウェーデンの人たちに紹介した時、色々批判を受けて、

なんだか使ってスウェーデンで捨てるのは申し訳なくなって、遠のいてしまいました。

買い物の包装についても、今注目されていますが、

当時のスウェーデンでは、既にスーパーの袋は有料でした。

ビニールのラップ類も、流通はしていましたが、

消耗品としてはかなり高価で私もなるべく使わないようにしたり、

節約して使うようにしていました。

●春は歌の時間もおそとで・・・ |

野菜や果物は、パックや袋売りではなく、量り売りで 市場でもスーパーでも山積みにされていて 好きなものを好きなだけ選んでカゴに入れ (バナナはなんと1本でも房からちぎって買えました) レジで精算して買います。玉子でさえそうでした。 肉類は、日本と同じようにパック売りが中心でした。 ただパックの材質は発泡スチロールではなく、 紙製のものが多かったように思います。 魚はどうかと言えば、バイキングの国 スウェーデンでしたが、鮮魚を食べる習慣はあまりなく、 魚料理はスモーゴスボードで必ず出される 酢漬けやマリネ、薫製がほとんどでした。 ルンドでは生の魚を扱っているスーパーも限られていて、 決まった曜日にしか入荷しないところもありました。 売り方も、切り身ではなく、未処理で尾頭付き、 まるっぽのままでした。 |

本筋から外れてしまいますが、あちらでは牛肉、豚肉、鶏肉の値段はどんな風だったと思いますか?

牛肉と豚肉が同じくらいで、鶏肉はそれよりも高価でした。

しかも、鶏肉はほとんどが一羽分の冷凍物でスーパーで時々しか手に入りませんでした。

実は、はるなは鶏肉が大好きでした。

なかでも"唐揚げ"が大好物でした。(今でもそうです)

母はやむなく、頑張りました。Ratkoに手ほどきを受け、鶏の処理の仕方、

魚のおろし方(両方とも包丁ではなく、キッチンバサミを使うスウェーデン流)を覚えました。

「キャー」なんて言ってられませんでした。家族みんなのごきげんのためですから。

その土地の食材を、その土地の風土にあった食べ方をしていくのも

もちろんすてきなことだったけれど、どんなに違った環境で暮らしていても、

食べ物がなじみのものだととっても心穏やかにいられるのだということも実感しました。

●街の市場にて |

日本では、当時からペットボトルがあふれていました。 ビン入りより、ペットボトルや缶入りの方が 値段も安かったように記憶しています。 スウェーデンでは反対でした。 ペットボトル入りがまず少ない。 ソフトドリンクのほとんどがビン入りか紙パック入り。 ビールは缶ビールかビン入りでした。 スーパーにある回収機に入れると、 そのビンも缶も1個から 換金できる仕組みになっていました。 街には自動販売機が無く、 必ず店やスーパーで買います。 街角や広場などには、 ビンや缶専用の回収ボックスがあるのですが、 お金になるのですから誰でもが店に返しに行くし、 落ちていようものなら拾ってお金にして ラッキー!って感じでした。 |

家庭のゴミですが、Severin家の例をお話しすれば(1戸建ての事情しか解りませんが)

生ゴミの全ては庭の隅に大きな穴を掘ってそこに捨てていました。

良い土を作ることと、ゴミやさんに出すゴミの量を減らすためでした。

ゴミは、収集車が週1回、1戸1戸集めに来ます。

下に車が付いていて、移動しやすくできている指定のゴミボックスを

決まった日に家の門の前に出しておくと集めに来てくれるのです。

そのゴミボックスの大きさで、ゴミに対する1年分の税金が決まると言うように聞きました。

そのサイズによってずいぶん金額が違うのだとか…?従って、ゴミはなるべく減らすように、

小さくして捨てるように、計画的に出す(1度に多くを出さない)ように、

暮らし始めて直ぐにレッスンを受けました。

新聞やスーパーの掲示板によるフリーマーケットの情報も盛んで、

と言うよりも日常的で、Hansがこの家を見つけてくれたのも、

Ratkoが私たちのためにそろえてくれた家具も、

私たちが買ったベビーカーも自転車もこの方法で見つけたものでした。

お引っ越しや相続のための財産の処分等のガレージセールやオークションも時々ありました。

(主人も1回Ratkoにオークションに連れて行ってもらって、

すてきなアンティークの食器をとても安値でゲットしました)

と、こんなふうに、今、日本で始まっている様々な運動が、

私には新鮮と言うより、なんだか懐かしい思いがしています。

生活、社会の環境や条件が違うので、一概に評価することはできませんが、

何事も(個人的なことも社会的なことも)今を(現在を)後のこと(将来と)としっかり並びつけて考えていた

当時の彼らの生活スタンスを、私はとてもすてきに思えたので、

これからも私の生き方のお手本にしていきたいと思っています。